News

副腎皮質機能亢進症 [News]

●14歳 ♂ Mix

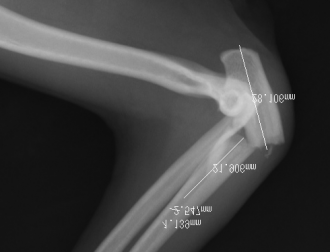

初診は、肘の傷でした。肘を拝見しながら思ったことは「お腹がやけに大きく、ハアハア呼吸をする」ことでした。気になるので超音波機器によって腹水、副腎、膀胱を中心に検査させて戴きました。結果は、腹水(-)両側副腎腫大、膀胱炎(尿検査も行う)が見つかり、副腎皮質機能亢進症(クッシング病)を強く疑うことになりました。

●副腎皮質機能亢進症(クッシング病)とは?

この病気は、副腎から分泌されるホルモンの一つであるコルチゾールが過剰に分泌されることにより様々な症状を引き起こす病気です。特徴的な症状は、多飲、多尿、腹部膨満、筋肉が弱る、感染症(膀胱炎、傷が治りにくい)、呼吸速迫などです。

●原因

下垂体依存性(85%)副腎皮質腫瘍(15%)またコルチゾールが分布される定型型と性ホルモンが分泌される非定型型に分類されます。非定型型に分類されると診断が大変で、17-ヒドロキシプロゲステロン、プロゲステロン、エストラジオール、アンドロステネジオン、アルドステロンなどを測定しなければなりません。

●診断

診断には、上記の特徴的な症状と、超音波、尿、血液、ホルモン検査(上記)を行う必要があります。

*超音波による副腎の計測では正常値の>7mmを越えていました。

●経過

治療を始めて2か月。定期的な血液検査を行いながら投薬量を決定しなければならないことは大変ですが、来院当初と比較するとお腹が小さくなり、呼吸が落ち着き、飲水量が減り、元気になったと喜んで戴いています。

早期診断の為に普段からの様子に気をつけましょう!

関連タグ :

猫の肘関節脱臼と骨折 [News]

●フク ♀ 4歳

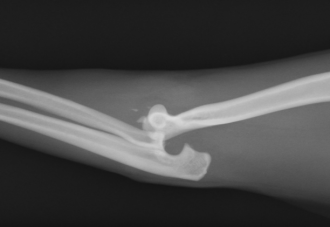

2階のベランダから誤って落ちたそうで、他の先生から手術の依頼を受けました。通常、猫の肘関節脱臼は珍しく、2階から落ちた程度では、上手く着地し怪我がないものです。しかし、どうも着地した場所の足場が悪く、顎を強打し、両足の肘の関節が外れ、さらに右足は骨折も伴っていました。

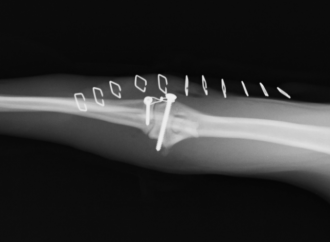

●整復

先ずは、片側の手術から取り掛かりました。骨折はピンを挿入してワイヤーを掛けて固定する予定でしたが、骨髄が狭いため手技を変更してプレートを使用しました。そして、断裂した靭帯を補う為にネジを関節部分に挿入しワイヤーを掛けました。

●整復2

片側の肘は、さらに激しく脱臼していました。関節部分を元通りに合わせることにとても苦労しましたが、同じく関節を安定化させるために関節にネジを打ち込み、ワイヤーで結びました。

●術後

術後7日間では、ごろごろと音を発しながら、足先の屈曲ができるようになり、時折足先を着いて支持できるようになってきました。激しい脱臼でしたので、神経の損傷が気になっていましたが、何とかなりそうです。

頑張れフク(福)ちゃん!

関連タグ :

毎年起こる、恐ろしい熱中症! [News]

●ボストンテリア、10歳、♂

今年もやってきました恐怖の熱中症!車の中で留守番をさせていた僅かな時間の出来事でした。飼い主さんが用をすませて車を開けてみると、既に倒れていたそうです。呼吸状態が悪く、血管を確保し、気管挿管、酸素吸入をおこないました。

●処置

体温は43度、急ぎ緊急処置です。しかし、注意しなければならないことは、急速に冷やし過ぎてはいけないことです。例えば、氷を当てる、水に浸けるなどの処置を行うと血管が閉まりかえって体温を下げることができません。点滴、水に浸したタオルで覆い風を送ることが大切です。

●DIC(血管内凝固)

熱射病の副作用で恐ろしいことは、血管内で血液の粘調度が急激に増加することにより凝固が促進し、血液を止める成分が不足してしまい全身性の出血が始まることです。

このDICを未然に防ぐことが治療のカギ(ヘパリン療法、抗炎症療法)です。

体温はゆっくりと時間をかけて戻すことができましたが、残念ながらDICを発生してしまい、お役に立つことができませんでした。残念です・・・・。

●お願い!

どうかこの時期に、車に閉じ込めたり、日中の散歩に行ったり、海に連れて行ったり、暑い部屋に置いたりすることがないようご注意ください。特に鼻の短い短頭種(ボストンテリア、シーズー、ブルドック、フレンチブルドックなど)は、体温が上がりやすいのでさらなる注意が必要です。