‰@’·ƒuƒچƒO

Œ¢‚ج•›گt”çژ؟‹@”\ک´گiڈا [‰@’·ƒuƒچƒO]

پœ•›گt‹@”\ک´گiڈا‚ئ‚حپH

گt‘ں‚جڈم‚ة‚ ‚é3mm’ِ‚جڈ¬‚³‚ب•ھ”ه‘B‘gگD‚ً•›گt‚ئŒؤ‚ر‚ـ‚·پB•ھ”ه‚³‚ê‚é•›گt”çژ؟ƒzƒ‹ƒ‚ƒ“‚جچى—p‚حپA‰ٹڈا‚ج—}گ§پA’Yگ…‰»•¨‚ج‘مژسپAƒ^ƒ“ƒpƒNژ؟‚جˆظ‰»پA“d‰ًژ؟’²گ®پA–ئ‰u”½‰‚ب‚ا‚إ‚·پB‚±‚جƒzƒ‹ƒ‚ƒ“‚ھ‰كڈèڈَ‘ش‚ة‚ب‚é‚ئپA”畆‚ھ”–‚‚ب‚éپAˆùگ…—ت‚ج‰كڈ葉ءپA‘½”AپAٹج‘ں‚ھ‘ه‚«‚‚ب‚邱‚ئ‚إ• •”‚ھژî‘ه‚·‚éپAٹ´گُ‚µ‚â‚·‚‚ب‚éپAگH—~‚ھ‘‰ء‚·‚é‚ب‚ا‚إ‚·پB80پ“ˆبڈم‚ھ‰؛گ‚‘ج‚جژîل‡‚ة‚و‚è2ژں“I‚ة•›گt‚ھ‰كŒ`گ¬‚ًگ¶‚¶پAƒzƒ‹ƒ‚ƒ“•ھ”ه‚ھ‰كڈè‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

پœŒ’‘¾پ@پ‰پ@9چخپ@ƒ~ƒbƒNƒX

—¼•I‚ھژî‚ê‚ؤ‚¢‚éژه‘i‚إ‰گf‚µ‚ـ‚µ‚½پAŒںچ¸‚ھ•K—v‚ب‚½‚ك•a‰@‚ض‰^‚رگ¸چ¸‚جŒ‹‰تپA‰E•I‚جٹ´گُڈاپAچ¶•I‚جں÷‰t’™—¯پAڈd“x‚ج”ى–پA• •”–c–‚ھˆّ‚ءٹ|‚©‚è‚ـ‚µ‚½پBŒŒ‰tŒںچ¸‚إ‚حپAALP1149پiگ³ڈي250پjپA”g“®ژü”gگ”‚إ‚àƒNƒbƒVƒ“ƒO‚ة‘ط‚è‚ھŒ©‚آ‚©‚è‚ـ‚µ‚½پB

پœژ،—أ

‰؛گ‚‘جژîل‡‚حپA’تڈي“Eڈo‚ھچ¢“ï‚ب‚½‚ك‚ة‰·‘¶‚³‚ê‚ـ‚·پA‚ـ‚½پA•›گt‚ة‚¨‚¯‚錴”ژîل‡‚إ‚ ‚ê‚خ“Eڈo‚³‚ê‚邱‚ئ‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB‚ـ‚½پA•›گt‚ج‹@”\‚ً’ل‰؛‚³‚¹‚é–ٍ‚ً“ٹ—^‚·‚邱‚ئ‚ھ’ت—ل‚إ‚·‚ھڈd“ؤ‚ب•›چى—p‚جگS”z‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB“–‰@‚إ‚حژ‹ڈ°‰؛•”‚ةچى—p‚·‚éٹ؟•û–ٍ‚جڈˆ•û‚ًچs‚¢پAژ‚ةژîل‡‚ةچى—p‚³‚¹‚éٹ؟•û–ٍ‚à•¹—p‚µ‘خڈˆ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پœŒ’‘¾‚ج‚»‚جŒم

ٹ´گُ‚ًگ¶‚¶‚½—¼•I‚حپA–ƒگŒ‰ب‚إ”r‰tƒ`ƒ…پ[ƒu‚ً‘•’…‚µچR‹غچى—p‚ج—L‚éٹ؟•û–ٍ‚ً•¹—p‚µ‚ـ‚µ‚½پB•›گt”çژ؟ƒzƒ‹ƒ‚ƒ“ˆظڈي‚ھ‚ ‚é—ل‚إ‚حپAٹ´گُ‚ًگ¶‚¶‚â‚·‚‚ب‚é‚ج‚إپAژ،–ü‚ةژٹش‚ھ‚©‚©‚è‚ـ‚µ‚½پB•›گt”çژ؟ک´گiڈا‚ج•›چى—p‚إ‚ ‚鑽ˆùڈَ‘ش‚ح‰ü‘P‚³‚ê‚آ‚آ‚ـ‚è‚ـ‚·پB‚ـ‚½پA“ü‰@’†‚حپAگHژ–ƒAƒŒƒ‹ƒMپ[‚ھŒ©‚آ‚©‚è‚ـ‚µ‚½‚ج‚إپAŒ¸—تپi22‡sپث19.95kgپj‚ئ•¹‚¹‚ؤ“K‰گHژ–‚ً•دچX‚µ‚ـ‚µ‚½پBŒ¸—ت‚جچb”م‚ ‚è‘«ژو‚è‚حŒy‚â‚©پA‚¢‚و‚¢‚وپA—ˆڈT‚ح‘ق‰@‚إ‚·پI❤

ٹضکAƒ^ƒO :

”L‚جگH•¨ƒAƒŒƒ‹ƒMپ[پi”畆’×ل‡پj [‰@’·ƒuƒچƒO]

پœ‚¦‚éپ@پ‰پ@7چخپ@‚«‚¶Œص

پu‘«‚ھژî‚ê‚ؤ‚¢‚éپvژه‘i‚إ—ˆ‰@‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پBپB‘«گو‚ًٹـ‚ك‚ؤ‘Oژˆ‚ح’ک‚µ‚‚ح‚êڈم‚ھ‚è’…’n‚إ‚«‚ب‚¢ڈَ‘ش‚إ‚µ‚½پB‚»‚جŒم‚جŒŒ‰tŒںچ¸‚إ‚حپAٹˆ“®گ«‚ج–گ«‰ٹڈا‘œ‚ًژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½

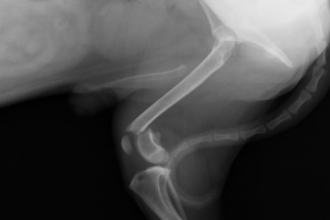

پœژî‚ꂽ‘Oژˆ

‘«ژٌ•”•ھ‚ة™ù‚ـ‚ꂽ‚ئ‘z‘œ‚³‚ê‚éڈ‚ھ‚ف‚آ‚©‚èپA”^‚ھ‚³‚ٌڈo‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚±‚±‚ح–¾‚ç‚©‚ب™ùڈ‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚و‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB

پœ‚»‚ج‘«—

ˆê•ûپA™ù‚ـ‚êژî‚ꂽژw— ‚ح3‰سڈٹ‚ج‘ه‚«‚ب’×ل‡‚ً’و‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB™ùڈ‚إ‚±‚ج‚و‚¤‚ب’×ل‡‚ھڈoŒ»‚·‚邱‚ئ‚حچl‚¦‚炸پA‘پ‘¬پA”g“®‘ھ’è‚ًچs‚¤‚ئƒAƒŒƒ‹ƒMپ[‚ھ•‚‚©‚رڈم‚ھ‚è‚ـ‚µ‚½پBگH•¨ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‚ً‘پ‘¬ٹJژn‚µپA“¯ژ‚ةچRگ¶چـ‚ة‘م‚ي‚éٹ؟•û–ٍ‚ًڈˆ•û‚µ‚ـ‚µ‚½پB

پœ‚»‚جŒم

گHژ–•دچX‚ةڈ]‚¢پA’×ل‡•”•ھ‚حڈ™پX‚ةڈ¬‚³‚‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB–{—ˆ‚إ‚ ‚ê‚خژں‚ةŒ¸ٹ´چى‚ً‚¨ٹ©‚ك‚·‚é‚ئ‚±‚ë‚إ‚·‚ھپAٹOڈoژ©—R‚إ‚¢‚آ•ك‚ـ‚é‚©‚ي‚©‚ç‚ب‚¢ڈَ‹µ‚إ‚·‚ج‚إپA‚â‚ق‚ب‚گHژ–•دچX‚ج‚ف‚جڈˆ•û‚ً‘±‚¯‚邱‚ئ‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½پB

1‚©ŒژŒم‚ة‰»”^‚حٹ®‘S‚ةٹ®ژ،‚µپA2‚©ŒژŒم‚ة‚حپA’×ل‡‚àڈء‘ق‚µ‚ـ‚µ‚½پB•دچX‚µ‚½گHژ–‚حپA‚±‚ج‚ـ‚ـƒLپ[ƒv‚·‚邱‚ئ‚ًژç‚ء‚ؤ‚¢‚½‚¾‚©‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAپAپAپAٹOڈo‚·‚é‚ج‚إŒµ–§‚بگHژ–ٹا—‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢‚ج‚ھ”Y‚ـ‚µ‚¢‚ئ‚±‚ë‚إپAچؤ”‚ج‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

پœگHژ–ƒAƒŒƒ‹ƒMپ[‚ة‚آ‚¢‚ؤ

ƒڈƒ“‚؟‚ل‚ٌ‚ظ‚ا‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA”L‚؟‚ل‚ٌ‚àگH•¨ƒAƒŒƒ‹ƒMپ[‚ھ‘½‚¢‚±‚ئ‚ة‹ء‚©‚³‚ê‚ـ‚·پA‹³‰بڈ‘“I‚ة‚ح“ھ•”‚ةڈoŒ»‚·‚é”畆•a•د‚إ‚·‚ھپAژہ‚ح—lپX‚بŒ`پiگO‚ج’×ل‡پAڈء‰»ٹيڈاڈَپAلںل’”چىپAٹجپA’_پAنX‘ں‚ج‰ٹڈاپAچ،‰ٌ‚ج‚و‚¤‚ب”畆•a•دپj‚ھڈoŒ»‚µ‚ـ‚·پB‘پٹْ‚ة‰ًŒˆ‚·‚邱‚ئ‚ھ‘هگط‚إ‚·پAژv‚¢“–‚½‚é•û‚ح‚حˆê“xژَگf‚‚¾‚³‚¢پB

ٹضکAƒ^ƒO :

Œ¢‚ج‘ه‘عچœ‰“ˆت•”چœگـ [‰@’·ƒuƒچƒO]

پœƒ}ƒ‹ƒ`پ[ƒYپ@پ‰پ@11چخپ@ƒ}ƒbƒVƒ…

‘¼‚ج•a‰@‚©‚ç‚ج‚²ڈذ‰î‚إ‚µ‚½پB‚¨‹C‚ج“إ‚ة‚àژ”‚¢ژه‚³‚ٌ‚جژش‚ة瀂©‚ꂽ‚»‚¤‚إپA“–•û‚ض—ˆ‰@‚¢‚½‚¾‚¢‚½گ”“ْŒم‚ة‚حپA‘«‚ً‹“‚°‚½‚ـ‚ـ‚جڈَ‘ش‚ً’و‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھ’ة‚ف‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پBƒŒƒ“ƒgƒQƒ“ژB‰e‚ًچs‚¤‚ئ‘z‘œ’ت‚è‘ه‘عچœ‰“ˆت•”‚ھچœگـ‚ً‹N‚±‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

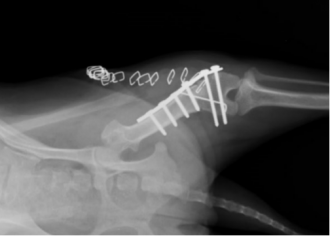

پœژèڈp

‘ه‘عچœ‚جکp‹ب‚ةچ‡‚ي‚¹‚½گê—p‚جƒvƒŒپ[ƒg‚ًژg—p‚µ‚ـ‚µ‚½پB‰“ˆت•”‚حƒJپ[ƒu‚µ‚ؤ‚¢‚邽‚كپA‘½ڈ‚جƒvƒŒپ[ƒgگ®Œ`‚ً‰ء‚¦‚ـ‚µ‚½پB

پœڈpŒمƒŒƒ“ƒgƒQƒ“ژتگ^

‰“ˆت•”‚جƒlƒW2–{‚ھ’·‚·‚¬‚½‚ج‚حژc”O‚إ‚µ‚½پB

پœ10“ْŒم

ڈp‘O‚ةچbڈَ‘B‹@”\Œ¸‘قڈا‚ًگf’f‚µپAٹù‚ةƒzƒ‹ƒ‚ƒ“چـ‚ج“ٹ–ٍ‚ًژn‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB—ˆ‰@ژ‚جƒGƒlƒ‹ƒMپ[‚ج–³‚¢‚ذ‚ب‚ر‚½ڈَ‘ش‚©‚çژلپX‚µ‚¢ڈَ‘ش‚ة•د‰»‚µ‚ـ‚µ‚½پB

ƒMƒuƒXڈœ‹ژŒمپA–³ژ–‚ة”²ژ…‚ھڈI‚ي‚è‚ـ‚µ‚½پBژ”‚¢ژه‚³‚ٌ‚ئ‚جٹ´“®“I‚بچؤ‰ï‚ًڈI‚¦‚ؤŒ³‹C‚ة‹A‘‚ê‚ـ‚µ‚½پB ڈj‘ق‰@پI