�f�@�E��p�̈ē�

���o����D��p [�f�@�E��p�̈ē�]

���@�ł́A21�N�O����ŐV�̕��o����p�Z�p��p���āA

���E�L�̔�D��p�͂��ߗl�X�Ȏ����ɑΉ����Ă��܂��B

���̎�p���@�́A�]���̎�p�ɔ�ׂāA�ɂ݂��啝�Ɍy������A

�����ĉ������Ƃ������_������܂��B

�����o����p�̃����b�g

�����Ȑ؊J: �]���̎�p�����؊J���������́A�������A�ɂ݂����Ȃ��B

�v���ȉ�: �����Ȑ؊J�͎����������A���i�̐����ɂ��݂₩�ɖ߂��B

��X�N: �o���̃��X�N���������A�܂��A�����̉\�����Ⴍ�Ȃ�

�@�@�@�@�@���ɑ�^�A���̐[�����ł̗����̎��c���������B

���o���ł̔�D��p�ɂ��Ă̐��T�C�g��������

�O�ȁE���`�E��Ȑf�� [�f�@�E��p�̈ē�]

���`�O��

�ŋ߂́A��ʎ��̂����Ȃ��Ȃ�܂������A�e�퍜�ܐ����@�ނ���葵���Ă��܂��B�o���邾���_���[�W��^���Ȃ����Ƃ���ł����A���Ս��܂Ȃǂł́A�o���邾�����ɋ߂��`�ɕ������邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B

�܂��A�l�ԓ��l�ɖ����̊ߎ����A�ŊԔw���j�A���������Ă��܂��̂ŁA���ɔ얞�ɒ��ӂ��A�K�������������ƓK�x�̉^���i���؋����j��S�|���\�h�ɓw�߂܂��傤�I

����ڍ������ܗ�

�O��

�l�ԂƓ����悤�ɁA��ᇂ̔������ƂĂ����������܂��B�����ɐf�f�A�؏��ł���A�����͋~���ł��܂��B�ł��邾���A��Ȃ��ɉz�������Ƃ͂���܂��A��Ȃ�������Ȃ��̂ł���A�C���t�����Ƃ����؏������ł��B�傫���Ȃ�܂ŗl�q������Ȃǂ́A�����čl�����ɁA�����؏��������߂��܂��B

�����āA7����̕a��������҂��܂��B�����Ɋ��S�؏��ł��Ă����Ƃ��Ă��A�������炪��ł��B��ᇂ��ł���̂Ƃ������Ƃ́A���ɖƉu���ቺ���Ă����ł�����A������@��ɐ����������߂āA�a�C�ɂȂ�Ȃ���������S�����Ȃ���Ȃ�܂���B�����ł́A��ᇓE�o��̌��N�Ǘ��ɓ��ɗ͂𒍂��ł��܂�����A��������Ƙb�����������������B

���

�������l�ԂƓ����悤�Ȋ�Ȑf�Â�����悤�ɐݔ������𑱂��Ă��܂��B���̎����Ɠ����悤�ɁA������f���x�ꂪ���ɂȂ�܂����A�ӂ����ق������グ�āu�Ԗځv�͂Ȃ����H�u����ڂ���ږځv�͂Ȃ����H�u�ڃ��j�v�͂Ȃ����H�Ȃǂ̒���Ɋ�����点�ĉ������I�����āA�ُ�Ɗ�������ꍏ�����������@���������B�i����łł���g�̌����Q�Ɓj

�A�����M�[��� [�f�@�E��p�̈ē�]

���畆�Ȑf��

�畆�a�̑������߂�̂��A�����M�[���畆���ł��B

���������͒��R���i���[�L�[�K�b�g�j�ɂȂ�܂��B

�����āA���R��͔畆�a�����łȂ��A�قƂ�ǂ̕a�C�̌����ɂȂ�܂��B

�Ⴆ��

�A�����M�[�A���A�a�A�b��B�@�\���i�ǁE�ቺ�ǁA�߉��A�����A���t�@�\���i�ǁE�ቺ�ǁA�Ă�A�̉��A�������A

������A�Γ���A���Ȃ�

�����R��̔����v���@�����L�ɂĐ���

�@�����Ȃǂ̍��ސ��i

�A���w�����i�R�������A�����܁A�_��A�ۑ����A���f�A�g���n�����^���A���E���h�A�b�v�Ȃǁj

�B���i�s�O�a���b�_�A�g�����X���b�_�Ȃǁj

�C�X�g���X�i�S�̖��A���j

���m��w�I�A�v���[�`�͏Ǐ��}���鐼�m��w�̖�i�Ζ����i�j����������ΏǗÖ@�ł����A���w��������������A���̉��w�������̓��ɐN�����Ɖu�זE���ٕ��i�G�j�ƔF�����ĉ��ǁi�킢�j���N�����܂��B���̉��ǂ͕\�ɏo�ċC�Â���ꍇ�Ɠ����ŋC�Â��Ȃ��ꍇ������܂��B

���@�ł̓o�C�I���]�i���X����ɂ��A�����M�[�̌����ł��錳�̌���T��A�����č����Ö@���s���܂��B

�����R��ɂ��ā�

�A�����M�[�̑匳�́A�����A�咰�̌��Ԃ��J�����Ƃɂ���܂��B

���̌��Ԃ���������ƌ��ѕt���Ă���̂��^�C�g�W�����N�V�����Ƃ���

�ڒ��܁i�`�����j�ł��B

�@�����Ȃ�

������H�ׂ�ƃO���e���˃O���A�W���˃Y�k�������ƕω��������̂����זE�ɍ�p����ƒ��̌��Ԃ��J���ĘR�ꂪ�n�܂�܂��B���̘R��͒������łȂ��]�ɂ������܂��B

�����ŐH���I�т������Ȃǂ��܂܂�Ă��Ȃ����̂��I������K�v������܂��B

�A�R����

�R���܂��g�p����ƒ����̍ۂ����ł��A���̋�����_���Đ^�ہi�J�r�j���ɐB������L�����R�ꂪ�n�܂�܂��B

���̖��_��A�����܁A�ۑ����Ȃǂ̐ێ�ł�

���ɉ��ǂ��������ĘR�ꂪ�n�܂�܂��B

��L�̏����Ɠ������H���I�т���ɂȂ�܂��B

�B�l�H�̖�

�}�[�K�����A�}���l�[�Y�Ȃǂ̓g�����X���b�_�Ƃ����l�H�̖��łł��Ă��܂��B�͈ٕ̂��ƔF�߂�ƖƉu�זE�̍U�����͂��܂艊�ǂ�K���������܂��B

�����ē��l�ɒ��̌��Ԃ��J���܂��B

�����������s�O�a���b�_�i�I���K�R�E�U�j���^���Ȃ��l���ӂ��K�v�ł��B

�C�S�̖��

�X�g���X�ɂ�鐸�_�I����܂ꎝ�����l�K�e�B�u�Ȋ�����݂����

���R�ꂪ�N����܂��B

���߂����ꂪ���Ȗ��_�ł����ɂ߂ďd�v�ł��B

�����̗L��������߁A���܂ꎝ�����A���̐��i����u������

�P�A�[����K�v������܂��B

�A���̐��i�̓o�C�I���]�i���X�ɂ�葪�肵���Ԃ������ďC�����Ă����܂��B

��������

���R��A�]�R������w�������܂܂Ȃ��V�R�̊�����ŏC�����܂��B

�����̃J�r�͓��_�ۂƍy����g�p���Đ���ɐ����܂��B

������A���_�ۂȂǂɑ���������Ȃ��ꍇ�ɂ�

������Ö@�Ŋ���C�����đ̎����P���s���Ă��瓊�^���J�n���܂��B

��������Ö@

�g�̂��ٕ��ƔF�߂�f�ނ����g���Ƃ��ė����A�̎������P������@�ł��B

����p�͂܂���������܂���B

�R��������66���ځA1,000��ނ̍R�����g�p���܂��B

�lj��ő����̍���Ȃ���܂̊�����\�ł��B

��15��قǂŊ���͏I�����܂��B

������Ö@�̓A�����Q��������Ɖu�זE�̔�������}��������@�ł��̂őΏǗÖ@�ł��B

�����Ö@�͒��̘R����Ȃ����A�ٕ��A�a���́A�^���p�N���Ȃǂ��N�����錄�Ԃ���Ē��𐮂��邱�Ƃł��B

���݂ł́A������A���_�ہA�~�l�����ȂǂɃA�����M�[�������N��

���^�ł��Ȃ��P�[�X�ɍs���Ă��܂��B

���X�L���P�A�[�ɂ���

�A�����M�[�ŏ�Q���ꂽ�畆�́A���łɃ_���[�W���h��@�\���g�Ă��܂��B

���̏��畆�������߂�l�ȏ��u�́A�������ď����������Ă��܂��܂��B�����傳��́A�V�����v�[�̖A�������ǂ��E�ʊ����܂����Ղ�̃V�����v�[���D�݂܂����A���ꂪ�A�畆������ɒɂ߂����ǂ������܂��B

�܂��A�E�ی��ʂ̂���V�����v�[���A�₽��g�p����̂��l�����̂ł��B

�Ȃ��Ȃ�A��X�̔畆�Ɠ����������ɂ��A�����̍ۂ��Z��ł��܂��B�����āA���̍ۂƒ��ǂ��������āA�畆������Ă�����Ă��܂��B

���ՂɎE�ۃV�����v�[���g�p����A��X�̂��F�B�ł���ۂ܂ŁA�r�����A�����Ă��܂����ƂɂȂ肩�˂܂���B�u���F�B���ɁI�v�Ƃ������ƂŁA�V�����v�[�I�т�����������s���đI�����Ȃ���Ȃ�܂���B

�ʏ�̃V�����v�[�ł����w�����ō\������Ă���

�V�����v�[�̗��p�͊��߂Ă��܂���B

������

HP�g�b�v�y�[�W�����ɂ���Sarch��

�u������Ö@�v�u�A�����M�[�v�Ɠ��͂��������B

���邢�͈ȉ��̃y�[�W�����Q�l���������B

https://www.ishizaki-ah.jp/admin.php?ID=1197

���N�`���i�R�̌����j [�f�@�E��p�̈ē�]

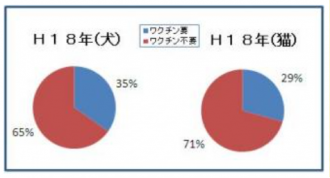

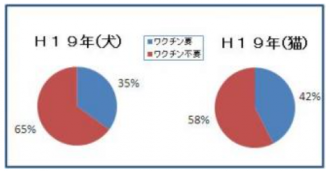

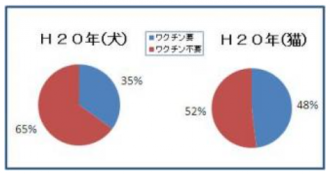

������w�̍l���ł́A���N�`���͂�����u�דŁv�ɂ�����܂��B�u�����ēł�̂ɒ�������K�v������̂��H�v�u�l�Ԃł́A���N���N�`���ڎ�����Ă��Ȃ��̂ɂ��̕K�v������̂��H�v�u�A�����J�̈ꕔ�ł́A���N�`���͂R�N�Ɉ��ڎ�Ȃ̂ɖ��N�̕K�v������́H�v�Ȃǂ̋^�₪�N���܂����B

�����ŁA���N�`�����[�J�[�̃T�|�[�g���Ȃ��瓖�@�Œ������d�˂����ʁA�E�C���X�̎�ނɂ�葽���̍�������܂����A��U�T���̓��������N�̃��N�`���ڎ킪�K�v�������Ƃ�������܂����B

����A���N�ڎ킵�Ă���̂ɂ��ւ�炸�A���N�ɂ͍R�̉�����l���ቺ���A���N�̃��N�`���ڎ킪�K�v�ȓ��������܂����B

�����܂ł������傳��ɑI��Ղ��܂����A�܂��͍R�̌������s���A���̌��ʂɊ�Â����u�̂ɕ��ׂ̂�����Ȃ��D�����ڎ�v�������߂��Ă��܂��B

��j���̃��N�`���ڎ�̗���

�@�E�C���X�̎��

�@�@���W�X�e���p�[

�@�A���p���{

�@�B���A�f�m

�@�@�̌��ˁ@��V���ԑҋ@�@�ˍR�̉�����l�Ɠ���or�Ⴂ�ꍇ�Ƀ��N�`���ڎ�

��j�L�̃��N�`���ڎ�̗���

�@�E�C���X�̎��

�@�@�L�`��������

�@�A�L�w���y�X

�@�B�L�J���V

�@�@�̌��˖�7���ԑҋ@�ˍR�̉�����l�Ɠ���or�Ⴂ�ꍇ�ɂ̓��N�`���ڎ�

���R�̌�������

���@�ł́A�R�N�Ԃɓn��A���N�A����U�O�O���A�L��P�Q�O���̍R�̌������s���܂����B���̌������n�߂����������́A�u�l�ł́A���N���N�`���ڎ�����Ă��Ȃ��I�v�܂��u�A�����J�̏B�ɂ���ẮA�R�N�ɂP��ڎ�ł���B�v�����āu�A�����J�̎��R�h�b��t�c�̂́A���N�`�����˂��Ƃŕa�C�̔������܂˂��̂Ŏ˂ׂ��łȂ��I�Ƃ܂ői���Ă���v�Ȃǂ̋^�₩��ł����B

�ȉ��������������ڂƌ��ʂł��B

���������e

���̓W�X�e���p�[�A�p���{�E�C���X

�L�̓w���y�X�A�J���V�A�L�`���������E�C���X

��L���ꂼ��ŁA�R�̕s�������݂����ꍇ��ڎ�K�v�Ƃ��܂����B

�������P�W�N�́A���ł́A���N�`���ڎ킪�U�T���ŕs�v�ł����B

�L�ł́A�V�P���ŕs�v�ł����B

�������P�X�N�́A���ł́A�������U�T���B�L�ł́A�V�P�������N�`���s�v�ł����B

�������Q�O�N�A���ł́A����ɓ������U�T���ŕs�v�B

�L�ł͂T�W���s�v�ł����B

�����_

���A�L���ɁA�����悻�U���Ń��N�`���ڎ킪�s�v�ł����B

������̒��ɂ́A�R�N�Ԑڎ�s�v�̃P�[�X������A���N�̉ߏ�ڎ������邽�߂ɂ��A�R�̌����m�F��A���N�`���̍Đڎ���������邱�Ƃ��A�̂ɗD�����ǂ����@���ƕ�����܂����B

�܂�u�U���ȏ�ŁA���N�`���́A���N�˂K�v���Ȃ��I�v�������u�̍�������̂ŁA�X�ɍR�̌����Œ��ׂ�K�v������I�v�ƌ��_�Â����܂���

�e�팟�� [�f�@�E��p�̈ē�]

������N����

�\�h����Ԃł����A���ɑ�Ȃ��Ƃ́A�����f�f�ł��ˁB

���������l�R�����̔N��́A�l�Ԃ�2��20�ɂ�����A����ȍ~4���N���d�˂܂��B

�l�Ԃ�1�N�Ɉ��̒�����f�́A������3�����Ɉ��Ɠ����ƂȂ�܂��B����āA7�͐l�Ԃ�40�ɑ������܂��B�܂�A�V�Έȍ~�́u���N��v�ɓ���܂��̂ŁA���Ɍ��N�f�f�̉�K�v�Ƃ���܂��B

�@��������f�v���O�����P��7�܂Ł@�N�P��i���z��2��j

�@��������f�v���O�����Q��7�Έȍ~�@�N�Q��i���z��4��j

�@��������f�v���u�������e��

�@�@�@�S�g�g�̌���

�@�@�A�o�C�I���]�i���X����

�@�@�B���������g�Q�������i���������g�j

�@�@�C�A����

�@�@�D���������g����

�@�@�E�S�g���t����

�o�C�I���]�i���X����

���̋��̎d�g�݂ɂ����g������������Ȃ��܂��B

���a�A�a�C�̏�Ԃ��זE���x���ő��肵�܂��B

�u�o�C�I���]�i���X�v�̃y�[�W���Q�Ƃ��������B

![]()

�����g�����́A��ɐS���ƕ����A�\�w�̓�g�D�̌����Ƒg�D�̎�ɗp���܂��B�����g�Q�������ł͐S���̌`��傫������������܂��A�����g�����ł͐S���̕ق̌`�ԁA�����̋t���A�S���̎��k�̋����A�t�����t�̑��x�A�e�ʑ���ȂǂɎg���܂��B

�����̌����ł́A�����g�Q���ł͔��f���ɂ����e����̓����\���A����̑傫���A��ᎁA���A�����p�߁A���ǁA��D�w�َ��f�f�ȂǂɎg���܂��B

�\�w�����ł́A�畆�̉��̎�ᎁA�b��B�Ȃǂ̌����Ɏg���܂��B

�����g�����́A���A�x�Ɋւ��Ă͐f�f���ł��܂���B�܂��A�݁A���ɃK�X�����܂��Ă���ꍇ�ɂ́A���̉��̑���͐f�f���ɂ����Ȃ�܂��B����āA�������́A��H���Ă��������܂��B

�����������g�����ɂ��Ă̏ڍׂ����������������������B

�����������g�����ɂ��Ă̏ڍׂ����������������������B

�������g�����\�����݈ē���

�ʏ�A�����ɂ͒ɂ݂����Ƃ��Ȃ����߁A�����������܂��A�������ꍇ�ɂ͒��Ï��u�������Ă����������Ƃ�����܂��̂ŁA�����̐�H�A�����Ă��\��̏エ���ʼn������B���������g�����ł́A�݂ɐH�ו�������ƔS���ʂ��ώ@���ɂ����Ȃ�܂��̂ŁA�O���̖�9���ȍ~�͕K����H���Ă��������B

![]()

�A�����́A���t�������y���v��ꂪ���ł����A�����̏��������点�Ă���܂��B���Ԃ��o�߂��Ă��܂��ƔA���ω����������Ă��܂��܂��̂ŁA�̎��ɁA�ł��邾�����₩�Ɍ������Ȃ���Ȃ�܂���B

���̔A�����ŁA�ُ�������ꍇ�ɂ́A�N���ɒ��ڐj���h���č̔A���s���A�Č����i�݂܂��B

�L�̖����t�s�S�����t������葁���ɔ������邽�߂ɁA�A���`���A�N���A�`�j����̑�������I�ɍs�����Ƃ���ł��B

![]()

�g�̌����A�A�������ƂĂ���ł����A���t��������������̏��邱�Ƃ��ł��܂��B�n���A�h�{��ԁA�̑��A�t���A���t�Ȃǂ̏�Ԃ��܂��ɔc���ł��܂��B����̕a�C���^���A���̓��ꌟ���i�݂܂��B

![]()

���ɎႢ�����ł́A���̐S�z������܂��̂ŁA�Ǖւł����Ă��A�������������߂��Ă��܂��B

1�Έȍ~�́A�N�ɂP����x�̌��������Ă��������B

�܂��A���C�������āA�}�������ŕa�@�ɘA��Ă���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�܂��A��H�����āA�H���Ö@�̎w������f�������B