高齢猫の慢性腎不全と腸閉塞 [院長ブログ]

●慢性腎不全 17歳 三毛猫 チャトラン♀

慢性腎不全と口内炎と病院で診断され、自宅で皮下に点滴をされていた猫ちゃんが「食欲不振」で来院されました。

飼い主さんの希望は口内炎の診断でした。しかし、口腔内検査を行うと、たいした炎症はありません、この軽度の炎症で食欲不振になることはありません、指示されていた食事の内容を手作りに変更して、脱水もないので当面自宅での点滴を中止して戴きました。

●嘔吐

順調に美味しい手作り食を頂いていて調子が良かったのですが、再び突然食べなくなったそうです。「点滴を辞めたので腎不全が進行し嘔吐が出てきた」と診断されたそうで、再び来院されました。

●レントゲン造影と超音波検査

身体検査では、どうも腹部に液体貯留した腸管が気になり、触診をやや嫌がる部位があるように感じます。飼い主さんに相談し、超音波検査とレントゲン検査の許可を戴きました。バリウムを使用しなかったため、レントゲンでの写りがシャープではありません。造影剤が長時間停滞している異常状態がありました。

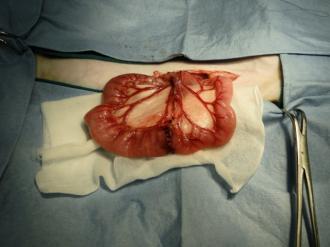

●試験的開腹

総合的な判断から、飼い主さんに試験開腹の許可を頂きました。腸管を引き出すと充血した腸管が見つかりました。想像通りでまずはホッとしました。精査すると、腸管3か所と膵臓に腫瘤が見つかりました。

●腸管縫合

5cm程の充血部と他の2か所は、腸管に小さな腫瘤が発生していました。充実部を切断縫合し、さらにもう一か所、狭窄しかかっていた腸管を同じく切除縫合しました。

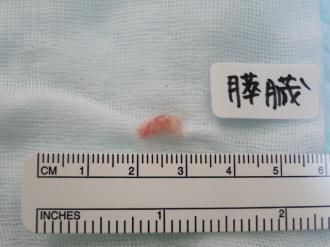

●膵臓の腫瘤

右手の指先に位置するのが膵臓の腫瘤です。腸管と同じく病理検査へ提出しました。

●やはり狭窄

腸管を切開すると、狭窄している部分が分かりました。これで今までの嘔吐の原因が解決しましたが、この犯人は、腫瘍(リンパ腫?)を疑っています。

●膵臓の採材

上記の膵臓内病変です。肉眼所見は論外ですが、スタンプ検査でも、十分な評価ができないことあります。ある程度の大きさの組織を病理検査することで正しい診断を得ることができます。

●術後経過

突然の思いもよらぬ手術展開にもかかわらず、飼い主さんは、「全て任せます」とお返事いただきました。高齢となると多くの方が手術を躊躇されます。お会いして僅か数回に関わらず、全てを委ねていただいたことに心より感謝申し上げます。

しかし、術後の回復は当初思うようではありませんでした。また、2日目に嘔吐があり、再度の狭窄を心配しましたが、4日目には、飼い主さん手作りの愛情たっぷり「元気弁当」を「パクリ」と食べ、飼い主さんと一緒に皆で喜びました。

今後の回復に全力を尽くし一刻も早い退院を目指します。

●今日届いた病理結果

日に日に快復が見られ、食欲も増加し、嘔吐はその後ありません。

しかしながら、小腸2ヶ所は腺癌と高分化型のリンパ腫、そして膵臓はリンパ腫の転移と慢性膵炎でした。

高齢であること、消化器型リンパ腫であること、抗癌剤は免疫を低下させてしまうことを考慮して、今後は食事療法、オゾン療法で免疫増強を中心に治療させていただきます。

チャトラン穏やかに頑張るぞー!

関連タグ :

高齢犬の会陰ヘルニア [院長ブログ]

●レイ ダックス ♂ 10歳

ヘルニアとは臓器が外に出ることを言います。そして、臓器がでる部位によって呼び名が異なります。会陰部とは、肛門の両側方を言います。その部位にヘルニアが生じると会陰ヘルニアと呼びます。このレオンちゃんの場合、肛門の下に水膨れがあると来院されました。確かに液体が貯留していましたが、肛門から検査をすると左右にヘルニアがあります。(水膨れの原因は、血行障害あるは腹腔内の液体が漏出したためと思われました)お話を伺うと以前から便の出が悪かったそうです。解決法は手術しかありませんので、早速予約を入れました。

●痩せた筋肉

高齢の会陰ヘルニアで見かけるケースですが、ヘルニアの穴を埋める際に使用する周辺筋肉が薄くなりすぎている場合は困ります。術者によっては、その穴に詰め物(シリコン、ポリプロピレン)などを使用してそのスペースを覆いますが、私は生体組織以外の作り物を使う方法が好きではありません。何とか薄い筋肉を剥がして苦心しながらヘルニアの穴を塞ぐことにしています。

●術後

何事もないように終了していますが、手術中は、痩せて萎えた筋肉を探すのが大変でした。術後の再確認では、筋肉隔壁ができあがり、便がストレートに出る状態に整復できていたので、今後の便の出は良好と思われます。

さあ、皆さん!

会陰ヘルニアは、できるだけ早く見つけて、できるだけ早く手術をしましょう!

関連タグ :

凝固障害と腸閉塞と腎炎 [院長ブログ]

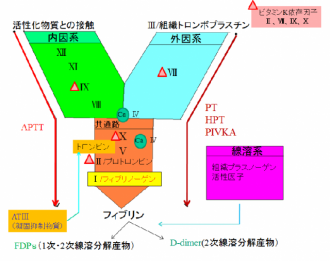

●凝固障害とは?

血液凝固に問題が生じ血が止まらなくなる状態(紫斑、点状出血、血腫、皮下出血)を言います。

その凝固にかかわるのは、血小板数、血小板機能、凝固因子、ビタミンンK、血管です。

凝固因子とは、血液凝固にかかわるタンパク質です。様々な因子がありますがこれが不足すると、血腫、皮下出血などが起こります。当院では、麻酔前に凝固時間を測定しますので、その際に異常がみっかったり、上記の症状が存在したときには同様の検査を行います。

●ジュン3歳♂ 猫

4月初めに発熱があるので解熱剤と点滴をしてもらい少しは良くなったそうです。その後、食事を余り食べない。食べた後は嘔吐を繰り返すとのことで当院に来院されました。

●身体検査

かなり痩せていましたので、長期の食欲不振があることがわかります。腹部の触診では、一部塊があり腸管が拡張している部分もわかります。皮膚をみると、所々に皮下出血が見つかりました。

●血液、レントゲン、超音波検査

血液検査では、腎機能の異常。レントゲン写真では、腸閉塞の特徴的なニーボーライン、超音波検査では、閉塞を思わせる腸管内の内容物の停留、腸管の構造異常が見つかりました。

●凝固因子障害

凝固検査を行うとAPTTに異常が見つかり、内因系の因子の障害(8,9,10,11因子)が浮かび上がってきました。さらに、原因を追究するために特殊検査へ進みました。

●手術

点滴を続けること数日嘔吐が止まり調子が良い感じです。

血液量増加、皮下出血が減少してきため、再度凝固系の検査を行いました。超音波検査では、閉塞を疑う所見が継続しています。凝固時間は正常に復していたので、輸血の準備をして凝固因子同定を待たずして思いきって開腹を行いました。

予想通り、腸の一部に狭窄が見つかり、その上部は腸管が拡大していました。

●切除、縫合

まずは腹水が目につきました。低たんぱくではないので、腫瘍か閉塞などによる漏出が考えられます。

予想通りの狭窄部位を縫合し、縫合部位を強化の為にお腹の中の網をつかって覆いました。切除後直ぐの細胞診では、一番い疑っていたリンパ腫でないことが分かりました。

●腎臓生検

超音波で気になっていた腫大した腎臓の検査を合わせて行いました。下側に見えるのがバイオプシーガンです。腎臓に差し込んで皮質の部分を採取し、腸管と一緒に病理検査へ送りました。

●狭窄した空腸

部分的に内腔が狭くなっている腸管です。この狭窄で狭窄前方の12指腸は約1.5倍に拡張していました。入院してから嘔吐が少なかったのは、多少なりともこの狭窄部位から後方へ流れていたと思われます。

●手術翌日

翌日には、元気もりもりでゲージから飛び出してきそうな勢いでした。この瞬間が、

術者として嬉しい瞬間です。点滴は食事療法が始まる明日までもう一日続けます。今後、凝固因子と病理検査結果を踏まえながらジュンちゃんの行く末を考えていきたいと思います。「良い結果でありますように。」

●病理検査

閉塞した腸管は、消化管遺物による腸管壁の損傷が最も考えられ、腎臓は、増殖性糸球体腎炎の初期病変ではないかとの報告でした。凝固因子は兄弟共に異常はなし。無事に退院できましたが、今回の出血の原因がつかめなかったことは残念でした。